弁護士に依頼せずに自分で裁判をするときに、少額訴訟にするか通常の訴訟にするか悩む方もいるかと思います。簡単そうな少額訴訟を選びたくなる人も多いでしょう。

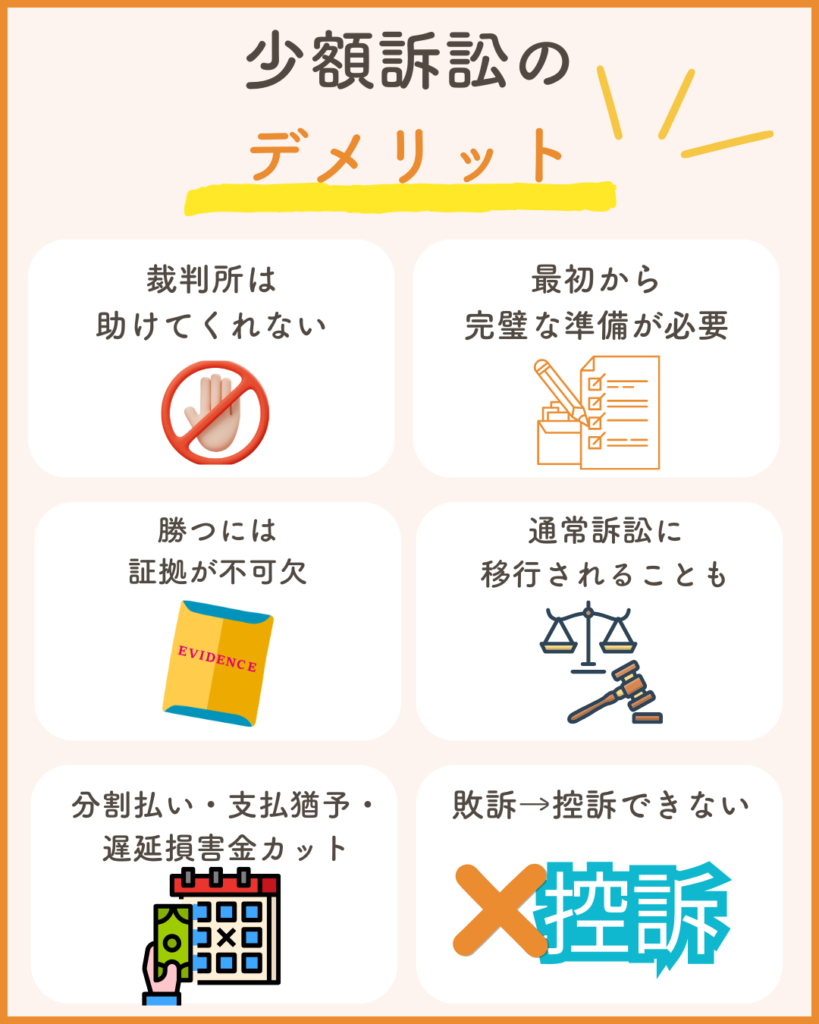

でも実は、少額訴訟には以下の図のような多数のデメリットがあります。例えば、相手の一存で通常訴訟に移行したり、敗訴の場合に控訴できないことなどです。そのため、弁護士があえて通常訴訟ではなく少額訴訟を選択することはまずありません。

弁護士に依頼せず本人訴訟をする場合であっても、通常訴訟や民事調停と比較して、わざわざ少額訴訟を選択することが良いとは必ずしも言えないのです。

ここでは、弁護士に依頼しない場合に、少額訴訟を選択する本当のデメリットを解説します。

- 少額訴訟の本当のデメリット

- 結論:少額訴訟が本当に適している場合とは

少額訴訟の本当のデメリット

- 裁判所は助けてくれないし味方でもない

- 証拠がなければ請求は認められない

- 最初の1回で完璧な準備が必要

- 通常訴訟へ移行されると余計に時間がかかる

- 分割払いに変更・支払時期の猶予・遅延損害金カットがされる

- 敗訴した場合に控訴できない

- その他の少額訴訟特有のデメリット

裁判所は助けてくれないし味方でもない

少額訴訟というのは、少額であっても「訴訟」、つまり「裁判」であることに変わりはありません。

そのため、仮にあなたが何らかの事故・事件の被害者や、社会的・経済的弱者であったとしても、裁判官や裁判所の職員は、あなたの手助けはしてくれません。

例えば、あなたが裁判で勝つための方法は絶対に教えてもらえません。どのような反論をした方が良いとか、どのような証拠を出せば勝てるとかのアドバイスは受けることができません。

これは、裁判では裁判官や裁判所は、当事者がどんな人であっても、双方に公平である必要があるからです。

他方で、民事調停であれば、裁判所がどちらか一方に肩入れをすることはなくとも、どのようにすれば話がまとまるか、事件を解決するためのアドバイスを受けられることは多いです。

証拠がなければ請求は認められない

少額訴訟は、「裁判」です。どんなに正しいことを主張しても、証拠がなければ裁判には勝てません。

特にあなたが請求する側の場合には、あなたの方に証拠を提出する責任があります。そのため、あなたも相手の双方が証拠を出さなかったとしても、あなたが負ける(請求が認められない)ことになります。

また、証拠であれば何でも良い訳ではありません。証拠の種類・内容によって、証明する力が強いものも弱いものもあります。たくさん証拠を出したとしても証明する力が弱いものしか提出していないと、裁判には負けてしまうことも珍しくありません。

他方で、民事調停であれば、仮に裁判で勝てるだけの証拠がない場合であっても、100か0かで解決するわけではなく、双方が妥協・譲歩して解決できることがあります。

最初の1回で完璧な準備が必要

少額訴訟は、普通の訴訟とは違い、原則として裁判期日は1回しか開かれません。普通の訴訟は、約1ヶ月ことに1回開かれ、それが1年以上繰り返されることも珍しくないのですが、少額訴訟は1回だけなのです。

こう聞くと、1回で解決できるから、楽で簡単なのでは?と思う方もいるかも知れません。

実は逆なのです。裁判期日が1回しか開かれないので、裁判に勝つために必要な主張と証拠の提出を、1回で完璧に出さないと行けなくなります。普通の裁判であれば、1回目に出せなくても、次回に出せば大丈夫だし、なんなら最終的に裁判が終結する前に提出すれば間に合うことがほとんどです。

このように、少額訴訟では1回勝負なので、普通の裁判よりも完璧な準備が必要になり、普通の裁判でも難しいと考えている一般市民にとって、必ずしも簡単な制度ではないのです。

通常訴訟へ移行されると余計に時間がかかる

少額訴訟をされた相手側(被告)は、最初に通常訴訟にするかどうかを選ぶことがきます。

この場合、相手の一存によって、少額訴訟で行なうか、通常訴訟で行なうかが決められてしまうことになります。そうすると、提出された訴状や証拠を見た上で、少額訴訟で終わらせた方が有利だと考えた場合にはそのままにして、通常訴訟に変えた方が有利な場合には移行の申出をするなど、ができてしまうということです。

また、相手が通常訴訟への移行を希望しなかったため、少額訴訟がそのまま実施されて判決が出た後にも、その内容に不服がある当事者は、異議申立てをすることができます。そして、異議申立がされると、結局通常訴訟に移行してしまうのです。この場合、最初から通常訴訟にしていた場合と比べて余計な時間がかかってしまうことになります。

分割払いに変更・支払時期の猶予・遅延損害金カットがされる

少額訴訟では、判決になった場合に、裁判官の一存で勝手に、支払時期を猶予(判決から最大で3年)されたり、分割払いにされたりします。

また、本来は一括払いのものを支払猶予や分割払いにした場合、遅延損害金(利息のようなもの)が発生するはずですが、裁判官の一存でこれも免除されることがあります。

通常訴訟では、このような支払猶予・分割払い・遅延損害金カットが、請求者の同意なく勝手にされることはありません。

そのため、通常訴訟で判決をもらうときよりも、支払時期が先になったり、遅延損害金分が減ってしまったりするので、請求側(訴える側)にはデメリットになります。

敗訴した場合に控訴できない

少額訴訟で敗訴した場合であっても、通常訴訟と違って控訴できません。これは通常訴訟の判決に異議申立てをして通常訴訟に移行した後であっても控訴できないのです。

通常訴訟であれば簡易裁判所の第一審判決に不服があれば、控訴して地方裁判所の裁判官に再度審理してもらうことができます。

ところが、少額訴訟では、少額訴訟の判決を出した簡易裁判所の裁判官の判断がおかしいと感じても、控訴して別の裁判官に再度判断してもらうことができなくなります。

勝訴した場合には問題ないですが、敗訴した場合に控訴できないというのは、裁判官の判断が明らかにおかしい場合でも是正できないことになり、大きなリスク、デメリットだといえます。弁護士が少額訴訟を利用しない理由の一つです。

その他の少額訴訟特有のデメリット

少額訴訟には、他にも公示送達ができない、証人尋問や鑑定が事実上困難、原則として1回しか裁判が開かれず、すぐに判決になるので、単純・定型的な請求以外は向いていないなどのデメリットもあります。

結論:少額訴訟が本当に適している場合とは

これまで見てきたように、少額訴訟には多数のデメリットがあることがおわかりいただけたかと思います。

そのため、あえて少額訴訟を選ぶメリットが上回る場合というのは、次の全てにあてはまる場合に限られるのではないでしょうか。

- 費用倒れになるので本人訴訟

- 貸金請求等の複雑でない請求

- 借用書などの明確な証拠がある

- リスクがあっても早期解決を一番重視