- 泣き寝入りせずに少額訴訟を自分でやってみる

- 少額訴訟のやり方・訴状の書き方を解説

- 少額訴訟の流れ

泣き寝入りせずに少額訴訟を自分でやってみる

「泣き寝入りするしかないんですか?」

少額の争いを弁護士に相談したときに、よく言われます。

数万円や数十万円の争いについて弁護士に依頼すると、弁護士費用で赤字になるのが通常です。

かといって普通の裁判を自分でやるのは大変です。裁判のルールは複雑ですし、時間や労力もかかるからです。そうすると、少額の争いは諦めるしかないのか、泣き寝入りしかないのかという疑問がわきます。

このような少額の争いについて、弁護士に依頼せずに自分でやるために、比較的ルールが簡単で、早期に解決できる可能性のある手続が少額訴訟です。

実際に少額訴訟のうち約9割は弁護士に依頼せずに、行なわれています。【参考:裁判所ウェブサイト:司法統計・民事・行政・令和2年度「14 少額訴訟既済事件数 事件の種類,弁護士等選任状況及び司法委員関与のあった事件数別 全簡易裁判所」】

少額訴訟にはデメリットもあります。デメリットを知りたい方は、少額訴訟のデメリットとは?通常訴訟へ移行や敗訴の場合などで解説しています。

少額訴訟のやり方・訴状の書き方を解説

- 少額訴訟が使えるかどうかの確認

- どこの簡易裁判所に訴えれば良いか確認

- 少額訴訟の訴状の書き方

- 定型訴状の種類

- 定型訴状の書き方

少額訴訟が使えるかどうかの確認

まず始めに、自分の請求内容で少額訴訟が利用できるのかを確認する必要があります。

少額訴訟は、訴訟の目的の価額が「60万円以下」の「金銭の支払」を請求する場合にのみ利用できます。

つまり、60万円を超える金銭を請求する場合に利用できないのはもちろんですが、物の引渡しを求める場合や、自分に支払義務がないことを確認したい場合(債務不存在確認といいます)には少額訴訟は利用できません。

利用回数制限も!

少額訴訟は同一の簡易裁判所で1年(1月1日~12月31日)に10回までしか利用できません。

ほとんどの個人の方にとっては、同じ裁判所に年10回を超えて裁判を起こすことはないでしょうから、あまり問題になることはないでしょう。

どこの簡易裁判所に訴えれば良いか確認

少額訴訟は簡易裁判所で行ないます。この簡易裁判所は全国に438ヶ所あります。どこの裁判所でもできるわけではありません。

あなたの起こす裁判の内容によって、利用できる簡易裁判所は決まっています。これを裁判管轄と言います。▶裁判所の管轄とは?裁判をする場所の決め方

もしわからなければ、弁護士への相談で聞くか、自宅近くの簡易裁判所の窓口で聞けば教えてくれるでしょう。

少額訴訟の訴状の書き方

少額訴訟が利用できることと、対応する簡易裁判所がわかったら、早速訴状を作成します。

少額訴訟は、1回の期日で終結し、すぐに判決をすることが予定されているので、金額が少額なだけでなく、請求内容もある程度定型的なものであることが想定されています。

定型的な請求をする場合には、訴状の雛形が簡易裁判所の受付や、裁判所のホームページにあるのでそれを利用するのが良いでしょう。

定型訴状の種類

定型訴状には次のような請求用のものが用意されている。

- 貸金請求事件

- 売買代金請求事件

- 給料支払請求事件

- 敷金返還請求事件

- 損害賠償(交通事故による物損)請求事件

- 金銭(一般)請求事件

【参考:裁判所公式サイト「民事訴訟・少額訴訟で使う書式」】

貸したお金を返してもらいたいなら「貸金請求事件」、何かを売った代金を払ってほしいなら「売買代金請求事件」など、自分の請求に合わせて定型訴状を選びます。どれにもあてはまらないような請求は、「金銭(一般)請求事件」の訴状を使うことになるでしょう。

定型訴状の書き方

まず、訴状と題名が書かれた下に、□のチェック欄があります。ここに✔を入れて、通常の裁判ではなく、少額訴訟を求めることを明らかにします。

その年の少額訴訟の利用回数も記載します。提出先の裁判所名と、訴状作成年月日も記載します。

次に、「原告(申立人)」欄に、自分の住所・氏名を記載して押印します。その下に「送達場所等の届出」欄に、裁判所からの書類の送付先を記載します。通常は自分の住所にするので、「□上記住所等」にチェックを入れれば大丈夫です。

次は、「被告(相手方)」欄に、相手の氏名と住所を記載します。相手の勤務先がわかっている場合には、勤務先の名称と住所も記載します。

ここまでは、定型訴状の種類に関わらず共通して書くべき部分です。

ここから先の、「請求の趣旨」「紛争の要点」は、請求種類によって書くべき内容が変わります。具体的には、定型訴状の記載例を参考にするのが良いでしょう。

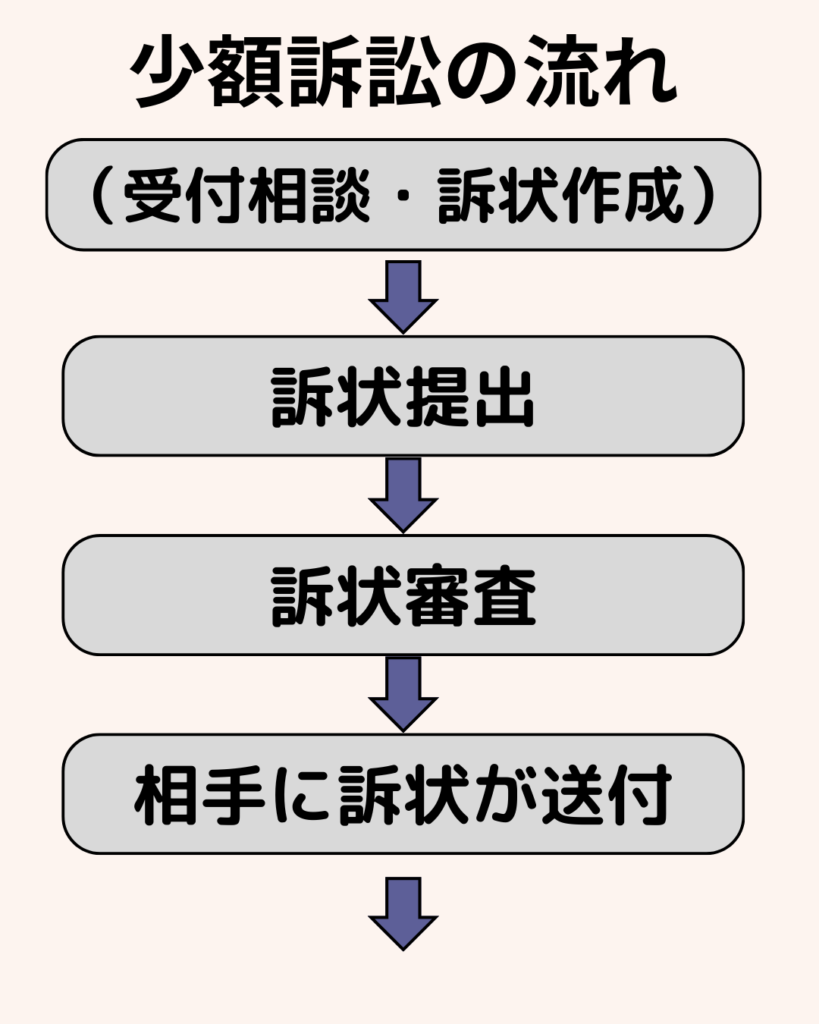

少額訴訟の流れ

- (受付相談)→(訴状作成)

- 訴状の提出・手数料と切手の納付

- 訴状の審査

- 相手(被告)へ裁判所から呼出状が届く

- 相手(被告)による答弁書作成・提出

- 相手(被告)が少額訴訟のままでよいか決める

- 裁判期日の実施・出頭

- 和解の話し合い

- 少額訴訟の判決

- 異議申立て

- 任意の支払いor少額訴訟債権執行

(受付相談)→(訴状作成)

本来裁判のスタートは、次の訴状提出からですが、少額訴訟は基本的に裁判ルールについて詳しくない一般市民が行なうことが想定されているので、事前に裁判所の窓口で相談をすることが多いです。

一般的な少額訴訟の訴状の書き方や少額訴訟の流れなどについて、裁判所の職員から教えてもらうことはできます。

ただし、裁判所はあくまで中立の立場でなければいけないので、あなたにとって有利になる事項や、逆に気づいていない不利な事項については教えてくれません。また、具体的な訴状の書き方を、一言一句教えてくれるわけでもありません。このような事項についてのアドバイスを受けたいのであれば、裁判所ではなく、弁護士に相談するほかありません。

裁判所にはパンフレットや定型訴状が備えられているので、それを参考にしたり、定額訴状をそのまま利用しても良いでしょう。

訴状の提出・手数料と切手の納付

訴状を作成したら、裁判所へ提出します。訴状の記載事項に明らかな不備がある場合には、その場で訂正を求められることもあるでしょう。明らかな不備がなければ、いったん訴状は受け付けられることになります。

訴状を裁判所に提出するときに、手数料の納付と、裁判書類送付用の郵便切手の納付が必要になります。

手数料と郵便切手の額については、▶少額訴訟の費用|自分でやるといくら?弁護士に頼むと費用倒れ?の記事を参考にしてください。

訴状の審査

訴状が受け付けられた後、訴状の審査が行なわれます。

勘違いする方も多いですが、この訴状の審査というのは、あなたが裁判に勝てるかどうかの審査ではありません。あなたの主張が正しいかどうかの審査でもありません。

単に、形式上の要件を満たしているかどうか、最低限必要なことが書かれているかどうかが審査されます。必要事項の記載がない場合には、訂正を求められます。

ただし、少額訴訟は原則として1回の期日で終了するため、形式面のみならず具体的内容についても、事前に詳しい事情などを裁判所から原告に質問することがあります。

相手(被告)へ裁判所から呼出状が届く

訴状の審査が終わり、問題がなければ、裁判期日を開く日が決まり、裁判所から相手(被告)に訴状の副本と期日の呼出状が送られます。

呼び出しのかかった裁判の期日は、訴状と呼出状が届いてから1ヶ月後くらい後に指定されていることが多いです。

相手(被告)による答弁書作成・提出

相手(被告)が訴状と呼出状を受け取ると、内容を確認した上で答弁書を提出する必要があります。

答弁書は、裁判期日の1週間前くらいまでに、裁判所用と原告用の分を作成して裁判所へ提出します。

原告用の分は直接原告の住所宛に送っても良いのですが、弁護士へ依頼しない場合には裁判所にまとめて2通送ることが多いようです(裁判所からの案内文にも裁判所にまとめて送るように記載されています)。

相手(被告)が少額訴訟のままでよいか決める

被告側は少額訴訟ではなくて通常訴訟へ移行するように求めることができます。

原告側がどんなに少額訴訟でやりたいと考えていたとしても、被告が裁判所へ普通の訴訟にしてほしいと言えば、自動的に通常訴訟へ移行するのです。

ただし、裁判の期日に出席して反論した後や、被告が欠席して期日が終わった後には、少額訴訟への移行をもとめることはできなくなります。

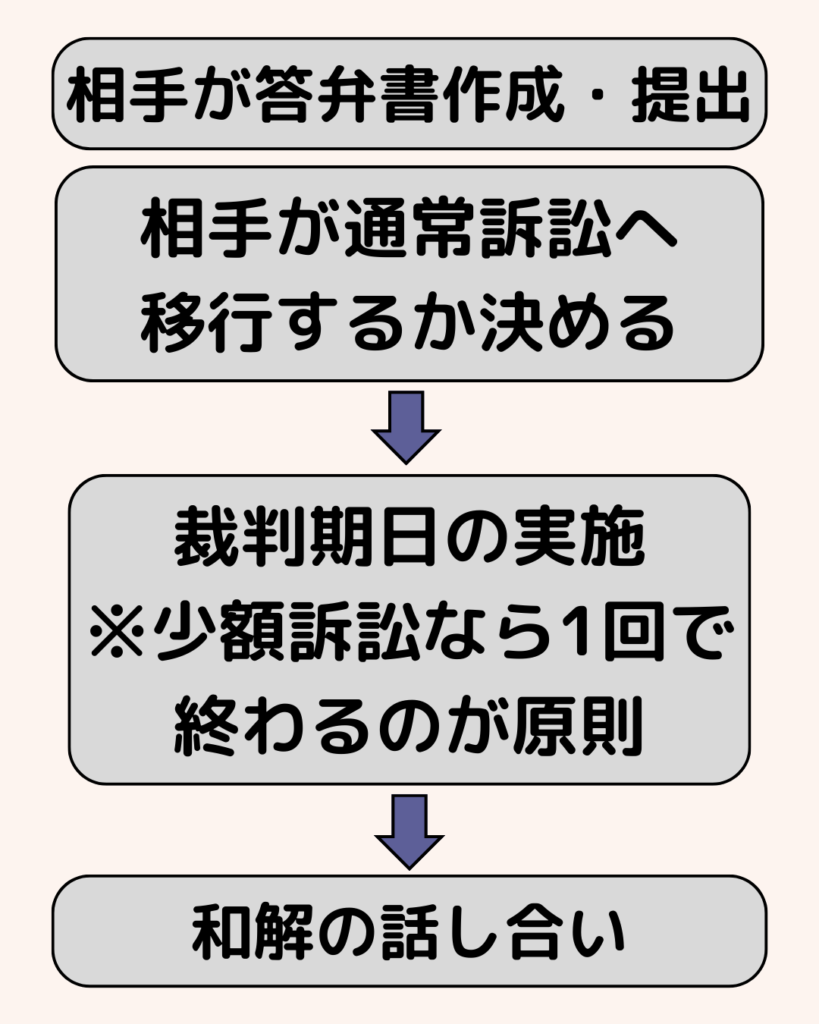

裁判期日の実施・出頭

実際に指定された期日に裁判が実施されます。

普通の裁判と違い、少額訴訟では、この1回の期日で基本的に審理は終了となります。

そのため、裁判の期日までか、遅くてもその期日を実施している間に、全ての主張や証拠を出し切らなければなりません。原告側も被告側も同様です。

通常訴訟では、当事者や証人の尋問は、尋問のために期日を設定して行ないますが、少額訴訟では尋問をやる場合も、最初の1回目の期日にまとめて行なうことになります。この尋問も通常訴訟ほど格式ばったものではなく、裁判の期日中に裁判官から質問をする形で行なわれるようです。

和解の話し合い

少額訴訟では、裁判の期日(口頭弁論)が終結すると、すぐに判決になりますが、その前に和解の話し合いをするのが通常です。

実際に、少額訴訟では約4割の事件が和解で解決しているようです。

一般的に和解で終了する方が、判決で終了するよりも相手から任意での支払を受けられる可能性は高まります。任意での支払を受けられないと、強制執行をするほかありませんが、60万円以下の少額債権のためにわざわざ強制執行までしないといけないのは手間だと言えます。

そこで、裁判を起こした原告側にも和解を選択する動機があるのです。他方で訴えられた被告側にとっても、一部減額(利息のカットなど)または分割支払であれば和解に応じるメリットが大きいので、和解に応じる動機があります。

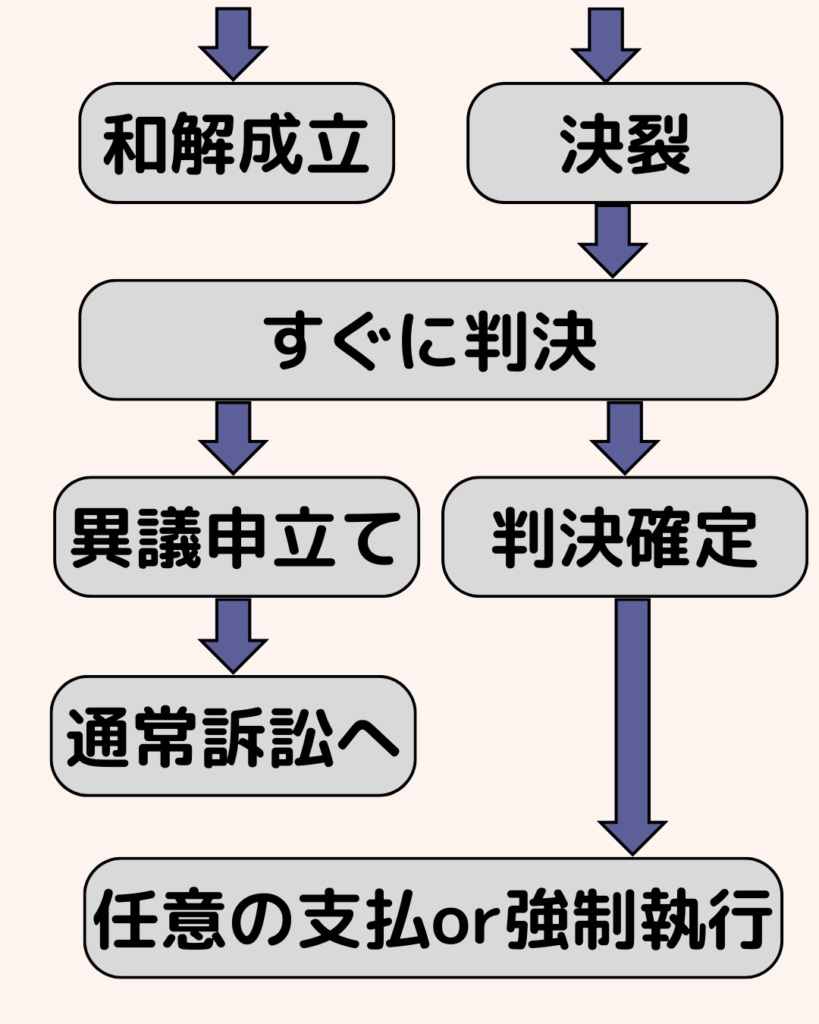

少額訴訟の判決

少額訴訟の判決は、裁判の期日が行なわれた後、すぐに言い渡されるのが原則です。

通常訴訟では、審理が終結してから1~2ヶ月後に判決言い渡しがされるのと大きく違います。

また、少額訴訟の判決には、通常訴訟と違う点があります。

1つ目は、判決で支払の猶予や分割払いを命じることができるということです。

2つ目は、少額訴訟の判決には控訴ができないということです。控訴ではなくて異議申立てはできますが、異議申立後の審理は同じ裁判所で行なわれ、通常は判決を出した裁判官と同じ裁判官が担当します。さらに、異議後の訴訟に対する判決には控訴できません。

異議申立て

少額訴訟の判決に対する異議申立は、判決を受け取った(送達といいます)時から2週間以内という期限があります。裁判期日直後に口頭で判決の言い渡しをされた場合など、判決書を受け取る前でも異議申立は可能です。

【異議申立書の例】

| 令和○年(小コ)第○○号○○請求事件

原告 ○○○○ 被告 ○○○○ 少額訴訟判決に対する異議申立書 令和○年○月○日 ○○簡易裁判所御中 被告 ○○○○ ㊞ 頭書の事件について、言い渡された少額訴訟判決は不服であるから、異議を申し立てます。 |

異議が申立てられると、少額訴訟の判決は確定せずに、少額訴訟終結前の状態に戻って、そこから通常訴訟が行なわれます。少額訴訟で当事者から提出された書面(訴状、答弁書、証拠など)は、通常訴訟に引き継がれます。

なお、異議申立て後の通常訴訟は、少額訴訟の判決を出した裁判官と同じ裁判官が担当するのが通常ですが、別の裁判官が担当することもあります。

異議申立て後の判決には控訴ができないため、判決言い渡しと同時に確定することになります(民訴法116条1項)。

任意の支払いor少額訴訟債権執行

少額訴訟で和解が成立する、少額訴訟の判決が確定する、異議申立て後の判決が言い渡されるなどして裁判が終了したとき、相手(被告)に支払義務が認められた場合に、任意に支払がされれば、それで解決となります。

相手(被告)が支払をしない場合には、強制執行をするほかありません。

少額訴訟の場合には少額訴訟債権執行手続の利用ができます。